大腸鏡檢查不怕痛!防範大腸癌,這五大族群快做大腸鏡檢測

2025-04-21

根據衛生福利部國民健康署資料顯示,大腸癌蟬聯15年為癌症發生人數的第一名,平均每30分鐘就有1人罹患大腸癌。雖然大腸癌是死亡率排名第三的癌症,但若能在早期發現且進行就醫,其治癒率非常高!此外,大多數的大腸癌是由瘜肉演變,因此如能在定期的大腸鏡檢查中發現大腸瘜肉並切除之,便可以降低大腸癌發生率!然而,大腸鏡是什麼?做大腸鏡會痛嗎?怎麼樣的狀況需要做大腸鏡?許多人在做大腸鏡前都會有不少的疑問,本篇將帶民眾一探而知。

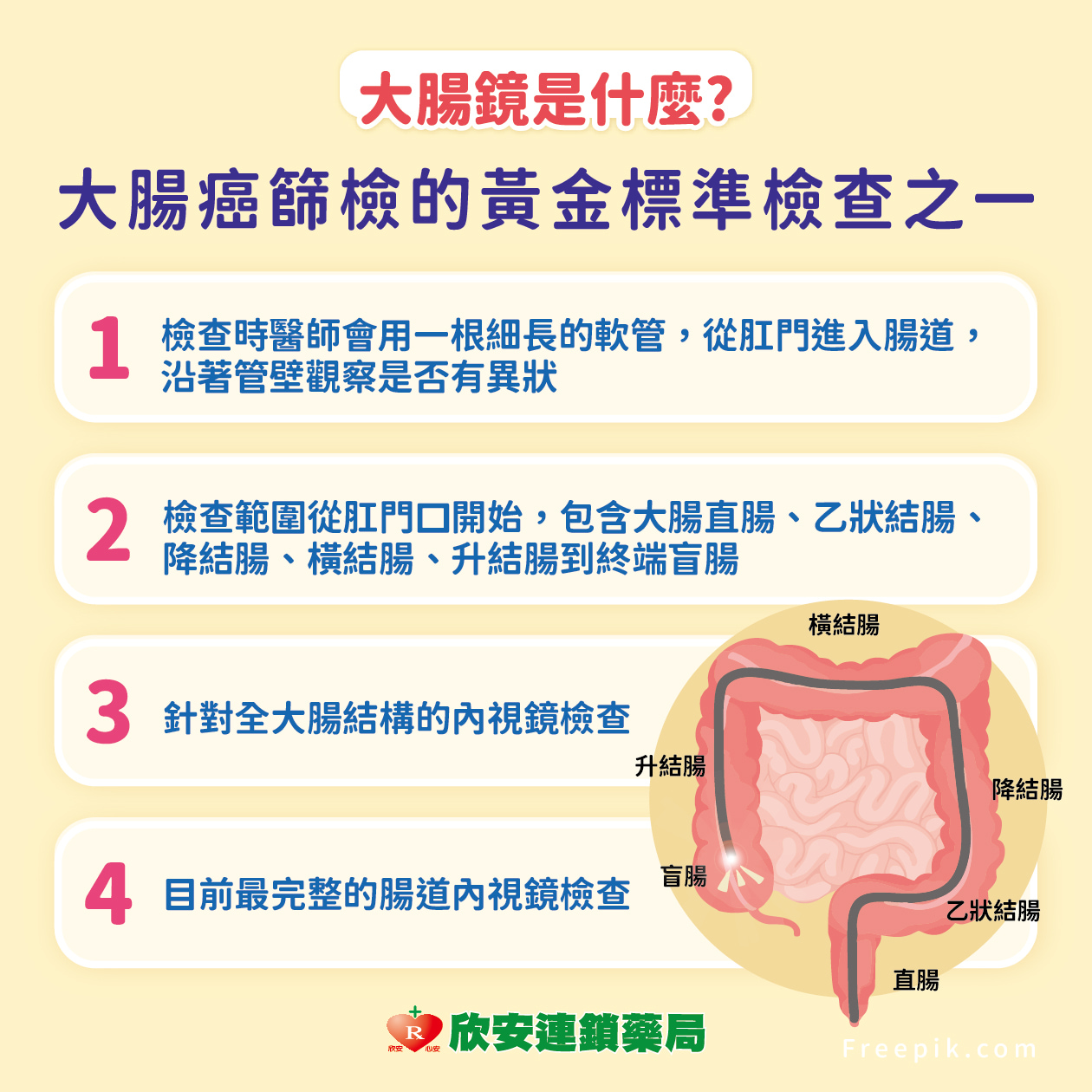

大腸鏡是什麼?大腸癌篩檢的黃金標準檢查之一

大腸鏡基本上可以說是針對全大腸結構的一種內視鏡檢查,其檢查範圍從肛門口開始,包含大腸直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸到終端盲腸,全長約120到150公分,是目前最完整的腸道內視鏡檢查。

檢查時醫師會用一根細長的軟管,從肛門進入腸道,沿著管壁觀察是否大腸腸道有出現發炎、潰瘍、瘜肉或是腫瘤病變等狀況。如果有發現即可進一步進行切片、切除、採檢、送驗,因此大腸鏡檢查一種最直接、有效辨識出大腸癌的預防方式,也是目前大腸癌篩檢的黃金標準檢查之一。

防範大腸癌,五大高危險族群建議做大腸鏡

雖然知道大腸癌位居國人癌症發病榜首許多年,許多民眾對於自己到底該不該做大腸鏡並不是很清楚,因此以下整理出五大高危險族群,需要盡快或定期接受大腸鏡,以及早發現問題、提早治療。

1. 排便習慣不佳者:

平常就常便秘或腹瀉者,比較容易長瘜肉。若突然出現排便習慣改變、便中有血或黏液、大便形狀改變、不明原因的腹痛、體重下降等症狀,則必須提高警覺,因其可能是大腸癌初期的徵兆,須盡速前往做相關檢查與篩檢。

平常就常便秘或腹瀉者,比較容易長瘜肉。若突然出現排便習慣改變、便中有血或黏液、大便形狀改變、不明原因的腹痛、體重下降等症狀,則必須提高警覺,因其可能是大腸癌初期的徵兆,須盡速前往做相關檢查與篩檢。

2. 有腸癌家族史/基因者:

家族中如有一至二等親(父母、兄弟姐妹或子女)家屬有罹患大腸直腸癌,則其罹患大腸直腸癌的風險會比沒有家族史的高出非常多。

家族中如有一至二等親(父母、兄弟姐妹或子女)家屬有罹患大腸直腸癌,則其罹患大腸直腸癌的風險會比沒有家族史的高出非常多。

3. 50歲以上族群:

由於近9成大腸癌發生在50歲以上,因此一般人50歲以上即應定期接受大腸鏡檢查,若有相關家族病史,則應提前至40歲就做。目前國健署有補助50~74歲民眾,每2年1次免費免疫法糞便潛血檢查,若為檢查為陽性,須進一步立即照大腸鏡。

由於近9成大腸癌發生在50歲以上,因此一般人50歲以上即應定期接受大腸鏡檢查,若有相關家族病史,則應提前至40歲就做。目前國健署有補助50~74歲民眾,每2年1次免費免疫法糞便潛血檢查,若為檢查為陽性,須進一步立即照大腸鏡。

4. 不良飲食、生活習慣者:

平常喜歡吃醃漬、燒烤、炸物、火腿、熱狗、火鍋料等加工食品,或是攝取過多紅肉都會提高大腸癌的罹患率。在製造加工食品的過程中,額外添加的防腐劑、硝酸鹽或亞硝酸鹽,都可能會產生致癌物質。另外,蔬菜水果每日攝取不足、抽菸、喝酒、少運動等不良生活習慣也都是大腸癌的高危險因子。

5. 前次大腸鏡檢查有息肉者:

由於腺瘤型息肉容易演變成為大腸癌,且曾有過腺瘤型息肉者,再次復發的機率也較高,因此需定期做大腸鏡檢查。

由於腺瘤型息肉容易演變成為大腸癌,且曾有過腺瘤型息肉者,再次復發的機率也較高,因此需定期做大腸鏡檢查。

擔心大腸鏡檢查會痛嗎?無痛大腸鏡提供新選擇

提到大腸鏡檢查,許多人聽到的第一反應都是覺得「會痛」,因此降低做大腸鏡的意願,甚至抗拒做檢驗。不過,隨著技術以及儀器的進步輔助,現在大腸鏡檢查另外也有提供無痛大腸鏡的選擇,可以減少檢查過程中的疼痛不適。以下針對無痛大腸鏡與一般大腸鏡的差異做一個簡單的比較:

-無痛大腸鏡:

無痛大腸鏡是在進行大腸鏡檢查前,經由靜脈注射少量的鎮靜麻醉藥物後,再執行大腸鏡檢查

過程中患者就像睡著一樣,但不會完全無意識、無知覺

能避免檢查過程中可能引起的疼痛不適、也有利醫師更專注施行檢查,檢查品質較優良

-一般大腸鏡:

一般傳統大腸鏡採用的是無麻醉或肛門部位局部麻醉(在受檢者肛門口塗抹的局部麻醉劑,讓內視鏡能順利通過肛門口)

患者會在清醒的狀態下接受檢查,因此可能會明顯感覺到腸道內有異物進入的疼痛或不適感

無痛大腸鏡施作注意事項

由於無痛大腸鏡的過程需要麻醉,部分患者施打麻醉劑後會存在一定程度的風險,因此必須事先告知醫師個人病史,確認有無過敏、氣喘、睡眠中止症等不建議施打麻醉的情形。有以下狀況者,則不建議進行無痛麻醉手術:

1. 有心肌梗塞病史、心血管疾病者

2.有呼吸道感染、嚴重氣喘、肺炎患者

3.體重過重、過度肥胖者

4.有睡眠呼吸中止症者

5.孕婦

遠離大腸癌從飲食做起!多補充這五大關鍵營養素

想要遠離大腸癌,最基本之道其實就是養成良好的飲食習慣,因為大腸癌除了與基因遺傳有關之外,也和生活習慣有密切相關。根據統計,七成罹患大腸癌的國人都沒有家族史,其可能是源於近年來國人飲食西化,飲食內容趨向高蛋白、高脂肪、低纖維,越來越多民眾平常喜歡食用速食、飲料、紅肉等品類,又缺乏運動,造成大腸癌發病率逐步攀升。因此,養成好良好的飲食習慣非常重要,以下整理出預防大腸癌的五大關鍵營養素:

1. 膳食纖維:

預防大腸癌的飲食中,首先最需要注意的是膳食纖維。充足的膳食纖維可以增加糞便團塊體積,促進腸道蠕動,使排便順暢外,同時減少致癌物與腸壁接觸時間、降低致癌物質和毒素的吸收。

富含膳食纖維的食物包括:五穀類、蔬菜類、水果類。

2. 鈣質:

鈣質會與腸道中之膽酸、游離脂肪酸結合,形成不可吸收的鈣鹽,降低膽酸及游離脂肪酸對大腸上皮細胞的刺激,進而減少大腸癌的致癌風險。

富含鈣質的食物包括:乳制品、小魚乾、黃豆製品、深綠色蔬菜。

3. 維生素D:

維生素D除了可以增加鈣質吸收外,其本身也具有抗發炎的效果,而許多癌症的發生都與發炎有關。許多研究也顯示,維生素D和大腸癌存在關聯,如美國哈佛大學公共衛生學院進行的研究發現,飲食中攝取較多維生素D的受試者,大腸內有瘜肉的機率也較小。

富含維生素D的食物包括:黑木耳、菇類、鮭魚、秋刀魚等。

4. 維生素C、E:

維生素C、E為抗氧化劑,有助於體內減少氧化反應。維生素C也能阻止香腸、火腿、熱狗中的亞硝酸鹽和胺類結合,減少腸道內形成亞硝酸胺致癌物,預防大腸癌發生。

富含維生素C的食物包括:芭樂、奇異果、橘子、草莓、花椰菜、菠菜。

5.硒:

硒是人體中重要的微量元素,是體內抗氧化酵素的重要成分,有助於抗氧化,降低氧化壓力。在許多癌症相關研究中提到,硒具有降低染色體DNA的受損、氧化壓力和發炎反應。人體無法自行合成硒,因此需要從飲食或補充品中攝取。

富含硒的食物包括:堅果、種子、鮭魚、比目魚、螃蟹、牡蠣。

參考資料來源: